汴京榮華與滄桑的見證者——開封州橋

開挖的州橋遺址

「州橋踏月想山椒,回首哀湍未覺遙。今夜重聞舊嗚咽,卻看山月話州橋。」這是北宋政治家王安石作的一首名為《州橋》七言絕句。這首詩是王安石晚年回憶往昔在汴京時所見的情景的作品,抒寫了州橋夜景,並感嘆自己仕途際遇。汴京是現時有「八朝古都」之稱的開封的舊稱,王安石詩中的州橋近年被考古學家發挖掘出來,揭開見證了汴京城榮華與滄桑的州橋面紗。

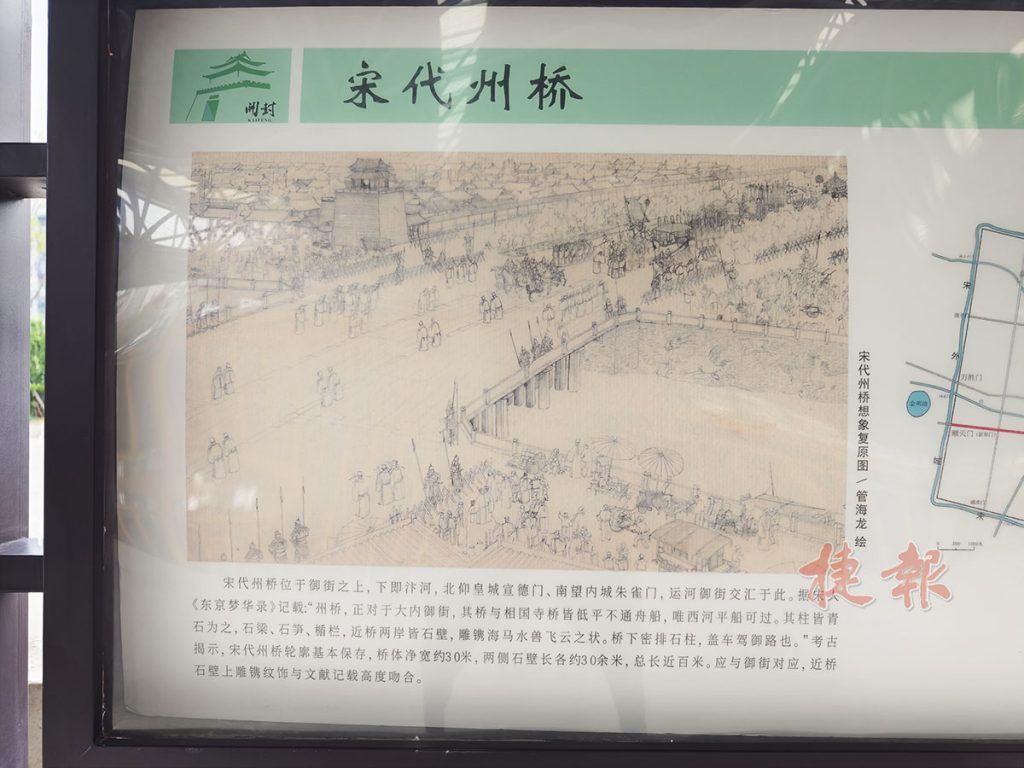

關於州橋的名字由來,就必須了解流經開封的一條古老水系——汴河。汴河又稱為汴水,北朝時開封因水得名汴州。到了隋代開鑿大運河之後,汴州是大運河要衝,因為水運便利,經濟和人口迅速發展。唐代建中二年(公元781年)時任汴州刺史李勉爲適應城市發展需要,擴築汴州城,擴築後把流經城南的汴河圈入了城内,汴河從此橫貫汴州城,橋梁應運而生,州橋初名為汴橋,因為在州城的南門故名州橋。之後,州橋在不同的年代有不同的名稱,在五代時稱汴橋,宋代改稱天漢橋、天津橋,又因為正對大内禦街,又名稱禦橋。

州橋由於戰亂和洪水關係,幾經損毀而消失在歷史中,僅有些詩詞的字裡行間記載。直至1984年開封市進行地下工程,工程人員在開封市中山路與自由路十字路口南約50米開挖地下時,發現了些古代的建築遺跡,當時仍未確定是什麼,由於水位高,考古學家只能在工地鑽孔取樣研究,未有即時展開大規模發挖。到了2018年,河南省文物考古研究院和開封市文物考古研究所聯合對州橋遺址進行立項發掘,在地表深度約6.8米發現了明代的石橋建築,確認為歷史中消失的州橋。到了2021年,州橋石壁出土,並挖掘出大量的建築物殘垣、瓷瓦器的碎件、大量的古幣和一具骸骨。

考古學家發現,明代州橋是在原先宋代州橋上的建築基礎上加建而成,推斷因為洪水破壞,加上帶來的泥沙將宋代的州橋淹蓋,明代政府就以宋代州橋作為基石,在其上進行加建,到了明崇禎十五年(1642年)黃河泛濫,州橋就深埋河沙淤泥中,消失在歷史之中。

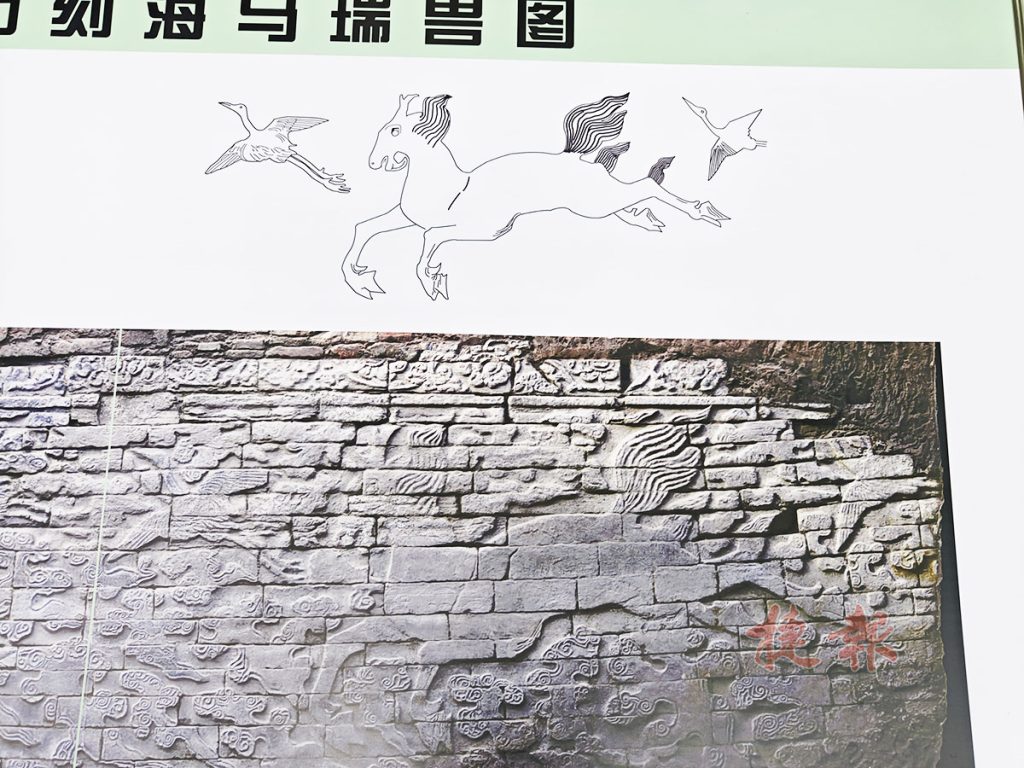

目前,考古學家在州橋遺址分別挖出明代修建的石拱橋,而石拱橋下發現的宋代州橋為平橋,其南北總長約30米,橋東側石壁殘長約23米,根據石壁上的編碼可以計算,石壁原長約30米,根據中軸對稱,州橋寬加兩側石壁總長約90米左右,規模相當宏大。

考古學家推斷,北宋京城汴京當時人口超過百萬,是世界上人口最多、最富裕的城市。州橋是京城的城市中心,衍接起政治、商業、經濟、文化的功能,見證了北宋城的社會繁榮和城市文明的發展高度。由於社會富裕及建築技術的提升,於是開始放棄舊有的木製橋而採用更加堅固耐用的石橋。宋代的州橋位處皇宮的中軸,是通往皇宮的必經之路,為了讓皇帝坐橋進出皇宮時坐得平緩,因此橋採用平橋形式,亦即是橋面與汴河兩岸的路面同高。

明代時期,因為考慮到拱橋更容易讓船通過,於是用了拱橋的方式修築,因為河兩岸縮窄和水量減少,故橋的跨度比宋代州橋大幅減少。據明人《如夢錄》所載,州橋「橋高水深,舟過皆不去桅」,可見當時州橋與河面的距離相當高,因此船隻通過時都不用降下船桅。隨著河流流量減少,漕運衰落,明代州橋失去了重要性,甚至成為了排水渠道。橋上甚至建了一座金龍四大王廟,該廟的規模不大,就是希望能借助神祉保祐免除洪災,但可笑的是神祉未能保橋護河,在崇禎十五年的一場大洪水,開封被淹,州橋被泥沙淹沒,橋上金龍四大王廟亦被沖走,當時廟內有居住的人未能及時逃走而被洪水沖走,不遠處留下一幅骸骨深埋在沙泥之中。

州橋遺址目前仍在挖掘中,可能還有更多的發現。而遺址現時可以購買門票參觀,相關的博物館正規劃興建。

攝影/撰文:閒人