現金分享1萬元7月15起發放 增183日居澳限制但8類例外情況

昨有不少市民查詢現金分享領取資格

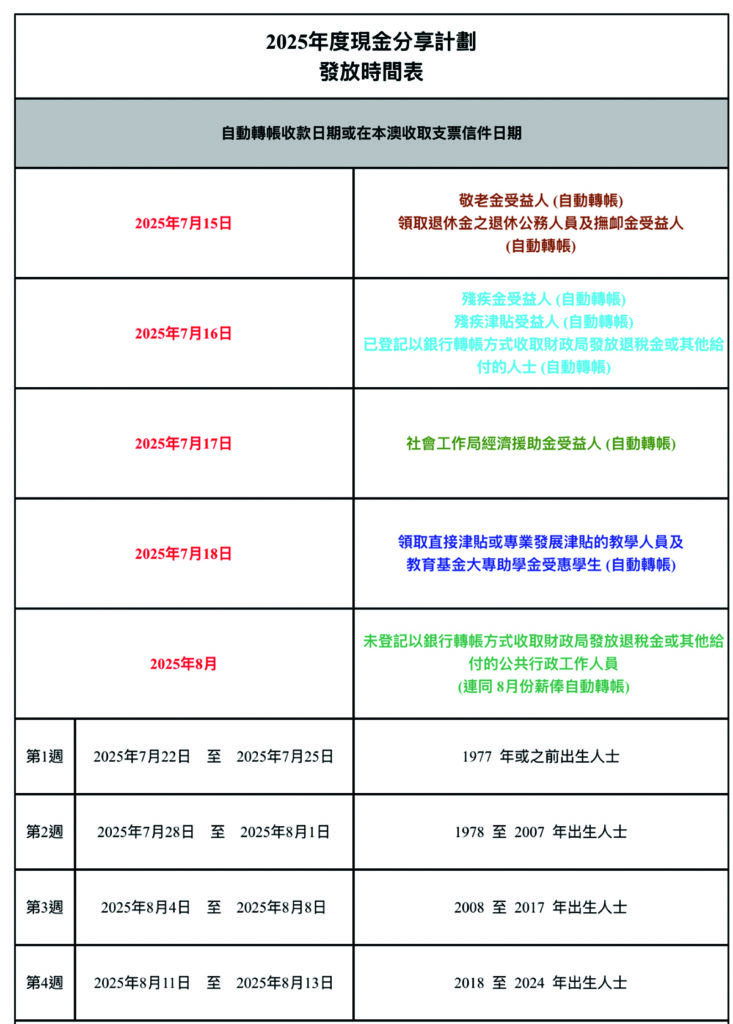

今年現金分享將於7月15日起派發,維持永久性居民每人1萬元,非永久性居民每人6,000元。身份條件是指在2024年12月31日持有有效或可續期的居民身份證,新增須符合2024年全年身處澳門至少183日在澳條件,但設8種理由而不在澳門情況視為身處澳門,經申請審批後亦可獲發款項。行政會發言人張永春強調,是綜合社會主流意見,參考央積金政策,作出是次安排,不存在歧視,希望把有限資源用於與澳門有緊密聯繫的人,讓居民在本地消費,促進社區經濟發展。

行政會完成討論《2025年度現金分享計劃》行政法規草案。張永春表示,自2008年以來,特區政府推行了多年現金分享計劃,向持有特區永久性和非永久性居民身份證的人士發放款項。近年,社會各界提出意見,希望特區政府對現金分享計劃作出檢討和完善。

經聽取社會的意見,並參考第7/2017號法律《非強制性中央公積金制度》關於發放預算盈餘特別分配的規定,特區政府制定《2025年度現金分享計劃》行政法規,對2025年度的現金分享的發放資格及聲請手續作出規範。

3類人士豁免計算在澳時間

張永春稱,按照行政法規的規定,居民在同時符合身份條件及在澳條件的情況下,可獲發現金分享,永久性居民每人1萬澳門元,非永久性居民每人6,000澳門元。身份條件是指在2024年12月31日持有有效或可續期的居民身份證,這一點與過往制度相同;在澳條件是指在2024年全年身處澳門至少183日,這一點是法規新設的條件。

他又謂,雖然行政法規新設了在澳條件,但為了照顧特定群體,法規規定3類人士即使不符合在澳183日的要求,亦豁免計算在澳時間:1. 於2024年內未滿22歲且父或母一方具備領取現金分享資格的人士;2. 於2024年12月31日按照第4/2010號法律收取殘疾金的人士;3. 於2024年12月31日按照第9/2011號法律收取殘疾津貼的人士。

8種例外情況亦申請發放

另一方面,行政法規參照第7/2017號法律《非強制性中央公積金制度》關於發放預算盈餘特別分配的規定,將因下列8種理由而不在澳門的情況視為身處澳門,並可申請將有關期間計入在澳期間,如經計算後符合在澳183日的標準,則可獲發款項:1. 就讀當地認可的高等教育課程;2. 住院;3. 年滿65歲居於內地,或者未滿65歲因健康原因而居於內地;4. 在外地為已在社會保障基金登記的僱主工作;5. 為負擔居於澳門的家庭成員主要生活費而在外地工作;6. 履行公務;7. 居於橫琴粵澳深度合作區、在當地工作或就讀當地認可的高等或非高等教育課程;8. 在粵港澳大灣區內地城市工作。

行政法規將於5月29日公布,並自公布翌日起生效。

所節省公帑用於增民生福利

被問到今年合資格收取現金分享人數,張永春表示,根據身份證明局提供的數據,2024年底持有澳門居民身份證的人數大約75.3萬人,到底有多少人達到在澳183天的條件,目前還難以估算,只有等到那些雖然不在澳門,但根據「法規」訂定的8種理由,可以依法提出聲請的人提出申請並經核實後,才能統計和確定。節省的公帑會用於增進民生福利和促進社區經濟發展,例如調升養老金、敬老金、殘疾津貼、失業津貼金額,發放育兒津貼,對需要關顧的弱勢群體給予更多、更精準的幫扶等,而不是用於財政儲備。

張永春重申,今年現金分享計劃雖然增加了在澳不少於183日的規定,但同時對因就學、健康、養老等原因不在澳門的期間作出了例外性規定,主要是參照「非強制央積金」的做法,增加的內容主要是在橫琴合作區居住、讀書、工作及在大灣區內地城市工作的規定,這主要配合特區政府推動「澳門橫琴融合發展」,鼓勵澳門居民尤其是年輕人在大灣區就業創業的施政方向。現金分享是臨時性措施,並非恆常化福利制度,所以沒考慮現金分享發放與財政盈餘掛鈎。

設限非歧視且更切合計劃原意

不少傳媒關注現金分享發放設限制條件,會否有歧視或不公平情況?張永春指出,特區政府設定條件並非為「排除邊一啲人」,亦非歧視,而是將有限的公共資源更加精準用在真正與澳門有緊密聯繫的人身上,相關款項一方面可幫助居民,居民收到款項後又可以用在本地消費,促進社區經濟發展,他認為更加切合現金分享計劃的原意。

張永春強調,政府已經從方方面面聽取社會各界意見,包括透過諮詢組織、社團、傳媒、並有留意社交媒體上的意見及建議,他亦親身感受到最近相關意見非常之多,認為公眾有充分參與廣泛討論。對於明年的現金分享計劃會否沿用同樣條件要求,他則稱,政府會總結經驗及繼續聽取意見,相信無意外的情況下都會延續。