中國古代瓷器到中醫藥古籍看存續久遠的「法寶」

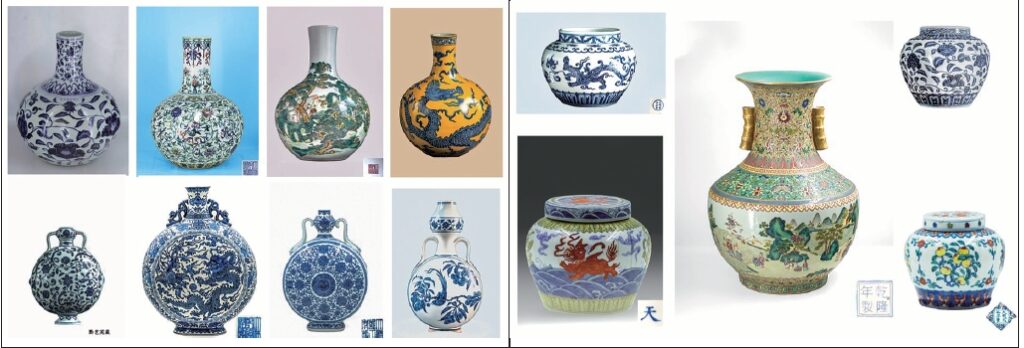

2023年4月至10月澳門捷報逢週三在《談古識辨》欄目,連續刊載筆者撰寫的有關如何鑒別中國古代藝術品(瓷器)的幾十篇圖文並茂的文章。

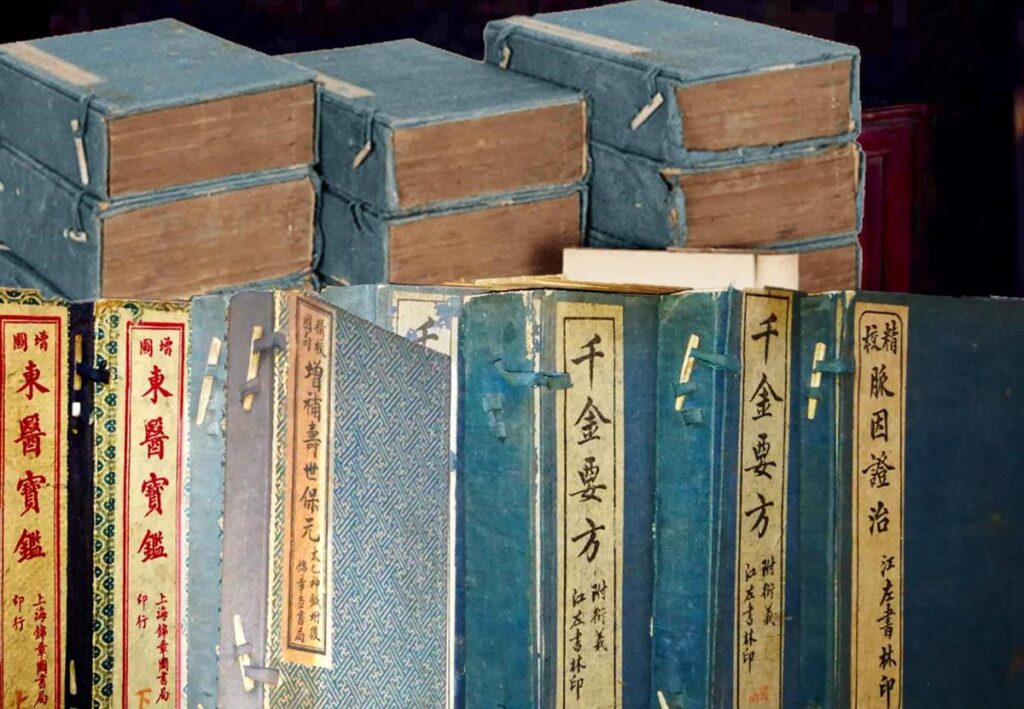

近月,澳門《捷報》從周三又將連續刊載筆者撰寫的中醫藥古籍相關文稿,就此筆者簡筆描述「中國古代瓷器到中醫藥古籍 看存續久遠的「法寶」」。

中國古代典籍《大學》中有一句箴言:「苟日新,日日新,又日新。」這句話包含的就是一種棄舊圖新的精神。創新性是中華文明的突出特性之一。中華文明是革故鼎新、輝光日新的文明,靜水深流與波瀾壯闊交織。在中國傳統文化的悠久歷史進程當中,創新性始終貫穿其中,成為其存續久遠的動力。從中醫到瓷器,從瓷器到中醫,這些都是中華傳統文化的瑰寶,在漫長歷史長河中經歷了不斷的演變,提升創新。

瓷器是中華文化的瑰寶,中國的瓷器不僅深受國人的喜愛,在全世界也很受追捧。千百年來,瓷器不僅見證著歷史的變遷,也是中華文化傳承與創新的重要載體。

歷經千年,作為藝術觀賞品,中華文明源遠流長、博大精深。中華文明之所以能夠存續久遠,在於它面對新的挑戰、新的環境而不斷有新應對、新創造、新發展。它的創新性,從根本上決定了中華民族守正不守舊、尊古不復古的進取精神,決定了中華民族不懼新挑戰、勇於接受新事物的無畏品格。拒絕停滯和僵化,以創新為支撐,我們才能更好地去傳承和發揚傳統文化,創造中國式現代化的文化形態。

黨的二十大報告提出,要「促進中醫藥傳承創新發展」。歷久彌新、守正不守舊、尊古不復古,以中醫藥為代表的中華文明的「創新性」是它存續久遠的不竭動力。

從「天回醫簡」的發掘到考古和學術的推斷,醫簡就是著名的「扁鵲醫書」到馬王堆出土的醫學類簡牘,顯示了當時的藥方以單方為主,而且與巫醫的關係比較密切。

之後,就是中醫學理論體系成熟的《黃帝內經》、《傷寒論》、《金匱要略》,回答了我們。

一直以來,一股反人類中醫學的潮流暗湧于中國,中華文化都是在傳承中創新發展,中醫藥也不例外。

中國出土醫學文獻與文物研究院院長 柳長華:那時候的一些醫學思想、理論、方法,今天還得應用,醫學是一種醫道,我們還說「天不變,道亦不變」,所以它可以長久。今天還得應用,那是不是沒有創新?不是這樣,它不斷在求新,不斷在變動。

中醫作為中華傳統文化的一部分,之所以在今天仍然煥發生機,是因為它在發展過程中,始終在汲取新的時代元素,在傳承中創新發展。「天回醫簡」對今天乃至今後的中醫藥創新應用仍有著不可估量的影響。

作者:中國貴州肖連宇 MAB&RP博士名銜 《香港文藝》簽約攝影家 香港文學藝術研究院研究員 教授 獲2025年第四屆國際影藝聯盟 IFIA”典藏.相機”卓越藝術家稱號2024年國家“金絲路”卓越藝術家(民俗非遺)稱號 2021年全球(華人)金牌攝影師 法國2019坎城國際攝影節金像獎得主 古玩鑒別專家 中醫藥世家