調查指網絡成癮有年青化趨勢 教青局擬推手機入校管理辦法指引

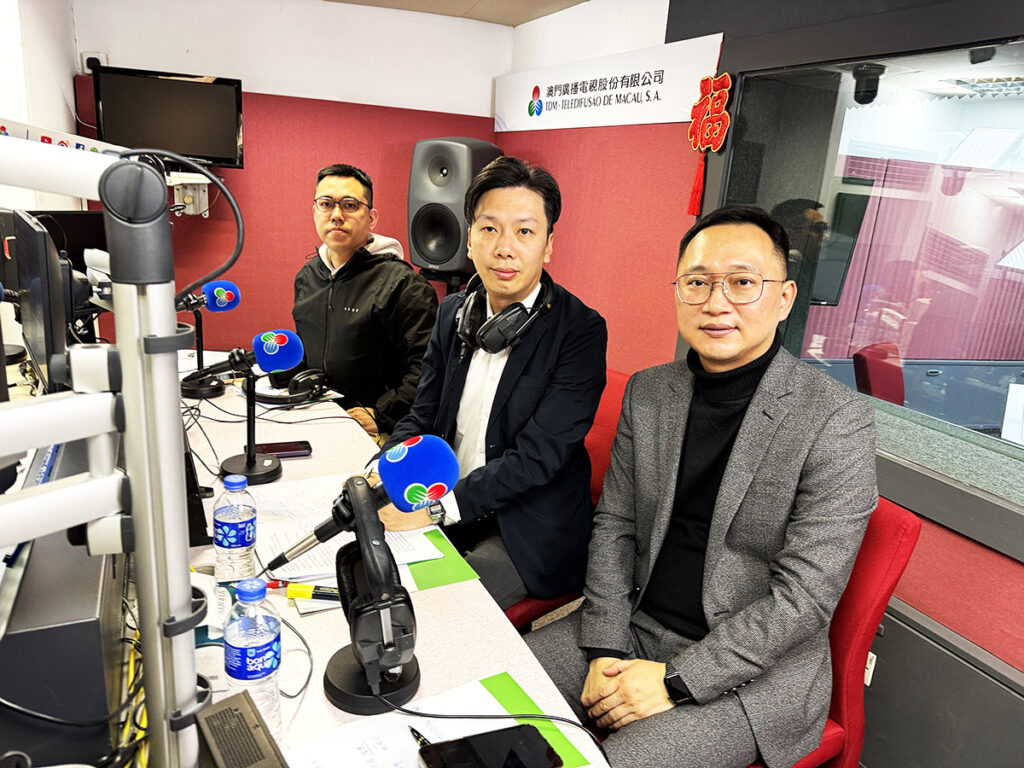

教青局擬推手機入校管理辦法指引(資料圖片)

聖公會表示,在有關網絡素養調查和服務中發現,網絡成癮有年青化趨勢,接觸的求助個案最年輕涉及6至8歲,青少年使用時間愈多,精神狀況愈差,為此認為有必要及早向青少年和家長推廣網絡素養。教青局則表示,計劃在下學年頒布有關學生攜帶手機或電子設備進入校園管理辦法的參考指引,並會提供支援措施,協助學校購買手機櫃等設備。

現時大家身處於數字化時代,網絡已成為居民生活、學習、社交等不可或缺部分,教青局課程發展及評核處處長鄭錫杰、教青局中學教育處處長梁怡安、聖公會「重新連線」服務計劃社工何嘉鴻昨出席電台時事節目《澳門講場》,探討青年網絡素養。

網絡素養已納非高教十年規劃

梁怡安表示,隨著科技發展一日千里,青少年在網絡上的活動只會越來越頻繁,他們既在網絡世界內獲取很多不同信息,同時網絡亦是他們重要社交、自我表達的平台,但網絡世界同時也存在不少風險,例如網絡欺凌、個人私穩保障、安全等問題,為此,培養青少年網絡素養是相當重要的課題。

梁怡安指,《非高等教育發展十年規劃(2011-2020年)》其中一個重要發展方向是加強創意與科技教育,當中有較大篇幅和具體措施談及網絡素養,新修訂的《本地學制正規教育課程框架》及《本地學制正規教育基本學力要求》亦已公布,當中資訊科技基本學力要求已整體完善學生資訊科技素養內涵。網絡素養相關教師培訓已納入核心發展項目,當局亦與不同部門合作開展教育,希望教導青少年安全健康使用網絡,讓他們在數位世界成為負責任公民。

網絡成癮最年輕涉及6至8歲

何嘉鴻表示,香港、台灣、澳門對網絡素養定義各有不同,聖公會自2022年已開展網絡素養調查,發現青少年使用時間愈多,精神狀況愈差,同時會經常留意自己社交媒體消息,容易影響情緒,出現焦慮。他又稱在服務中,發現網絡成癮有年青化趨勢,接觸的求助個案最年輕涉及6至8歲,他們有過份使用電子產品的習慣,為此認為有必要及早向青少年和家長推廣網絡素養。聖公會將透過不同形式入校宣傳,推廣網絡素養。

現今的學生已離不開手機?何嘉鴻認為,使用電子產品已成為趨勢,不論家長、青少年要妥善用網絡資訊,才能減輕負面影響。他又透露,不少求助個案是家長與子女因使用手機上網問題而發生爭執,甚至家長要擲爆手機的情況。禁孩子使用手機只是「斬腳趾避沙蟲」,現今的小朋友很聰明,即使禁止小朋友用某些手機軟件,小朋友也可透過某些購物平台購買他人帳號、身份認證等註冊一個新的帳號,扮演不同的人來使用手機軟件,他認為最重要是家長和子女有良性溝通,教識子女妥善使用網絡。

學生使用資訊產品1至2小時合適

有意見認為要限制學生使用手機時間,梁怡安表示,校園使用電子產品很常見,學生用於查找資料、小組報告等。基本上全澳所有學校都有制訂校園手機或電子設備管理辦法,當局計劃在下學年會透過頒布一些參考指引,讓學校、家長凝聚共識,讓學生帶手機入校園有管理辦法,明確哪些時間和場合學生能否使用手機和電子設備,重要原則包括學生在上課與小息期間限制使用有關設備,有老師指導的特定教育活動及特殊情況除外,教青局亦將有支援措施,支持學校購買手機集中管理設備。

鄭錫杰指出,國際測試數據亦顯示,學生在適當時間內使用資訊產品,有助提升數學及創造性思維表現。學生使用資訊產品1至2小時屬合適和滿足需求,已向學校提供資訊設備使用指引、網絡教學指引等,供學校在教學過程中參照,讓學生應用網絡時間圍繞每日平均1小時,使用電子產品20分鐘後也應休息,保障健康。