三航局湖南石峰電廠片區污水改造項目已完成18公里管網改造

8月,湖南株洲迎來暴雨後,望著沒有積水的街道,項目經理肖譚臉上露出笑容,「這場城市『血管病』攻堅戰,終於取得了階段性勝利」。

三航局承建的湖南石峰電廠片區污水改造項目,主要是對片區內多長等雨污水管網進行分流改造施工,項目位於株洲市清水塘老工業污染基地,隨著城市化發展,早期建設標準已與當前排水需求不匹配,管網逐漸顯現「變形、淤積、破損、錯混接、存在異物」等病症。

要治好「血管病」,第一步就得摸清「血管」走向。「地下管網遠比想象複雜,除了排水管道,還有電力、燃氣、通訊、自來水等十餘種管線。經過多輪城市更新,不少管線的原始圖紙缺失,具體位置和走向成了『迷』,給排查工作增加了不少難度」,項目經理肖說道。

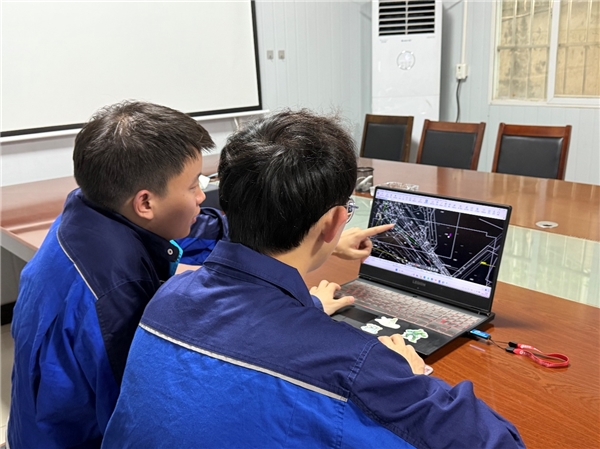

2024年7月,適逢梅雨季節,持續降雨使得管網內淤積、雨污混流等情況越發嚴重,人員下井危險系數加大,管內探查設備也時常受到異物阻礙,嚴重影響了管網探查工作。面對群眾的期盼和日益緊張的工期,肖譚隨即採取「安全員+施工員+技術員+測量員」的形式,將部門拆成8個攻堅小組,搶抓無雨的「窗口期」進行探測。隨著潛望鏡深入井底,為每一根管道做「可視化記錄」,在儀器的顯示屏上慢慢勾勒出模糊的管線輪廓,逐步確定一根根管道的大致走向,並與管網權屬單位進行復核。下雨時,小組成員就圍坐在辦公室,將當天的數據導入三維建模軟件反復核對、拼接完善管網信息。

僅僅45天,團隊在28平方公里的土地上步行超過800公里,累計完成1,000多個井蓋的排查,終於建立起包含12,000多個管網節點的數字平台,為後續治理「血管症」打下堅實基礎。

當第一版三維管網圖呈現在電腦上,技術員程世玉驚喜的喊起來:「看!雨峰區白石港片區這裡原來有雨污管,只是存在重疊情況,被其他管道擋住干擾了,難怪之前出現惡臭水體時找不到根源!」確定了攻堅方向後,攻堅小組立即趕赴現場進行進一步處理,在潛望鏡「宏觀排查」的基礎上,引入管道內窺電視檢測設備開展「精准掃描」。

成功定位雨污管道後,程世玉將直徑30釐米的管道內窺電視檢測設備放入窨井,設備在管道內緩緩移動,實時傳輸畫面。對管道內的結垢腐蝕、穿孔、裂紋等狀況進行逐一探測和攝像,當前端的高清攝像頭穿過黑暗的管道,果然發現了一道3釐米的縫。

診斷完成後,攻堅小組一致決定採用非開挖修復技術——將浸滿樹脂的軟管通過水壓送入破損管段,用紫外線燈照射使其固化,形成「管中管」解決,相當於在裂隙處打了個「補丁」。隨著程世玉像外科醫生般精准慢慢推送,軟管逐漸抵達預定位置,經過6個小時紫外線燈照射,樹脂在光波中逐漸固化,「管中管」結構在幽藍光暈里成型。擦掉汗水後,程世玉再次湊近用內窺鏡復查時,內壁貼合度誤差小於0.1毫米,又成功攻克了一處「血管症」。

經過一年的攻堅,石峰區已完成18公里管網改造,修復錯混接點230處,修復缺陷346處,修復變形34處,解決沈積119處,城市「血管」得到修復,海綿城市建設逐步落實。