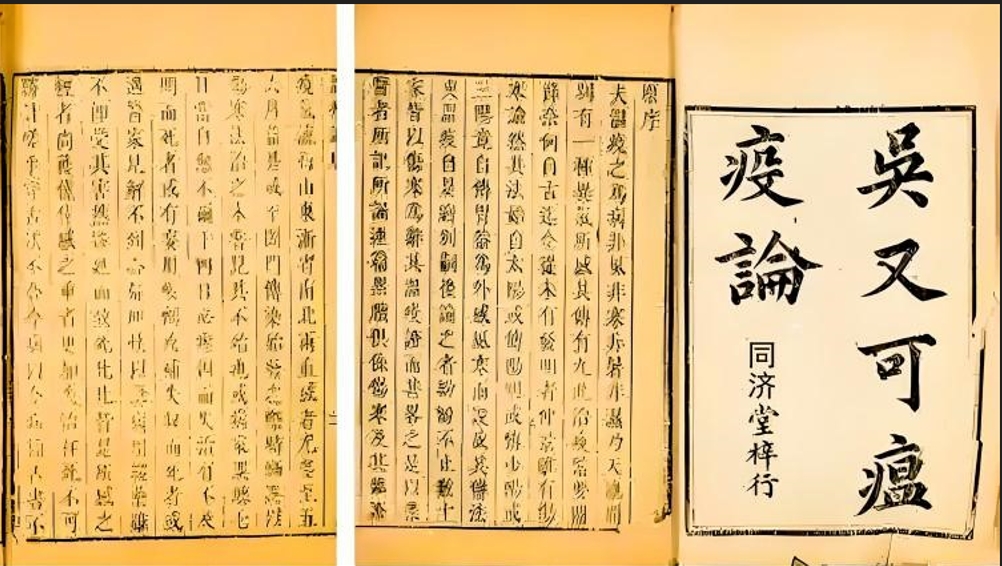

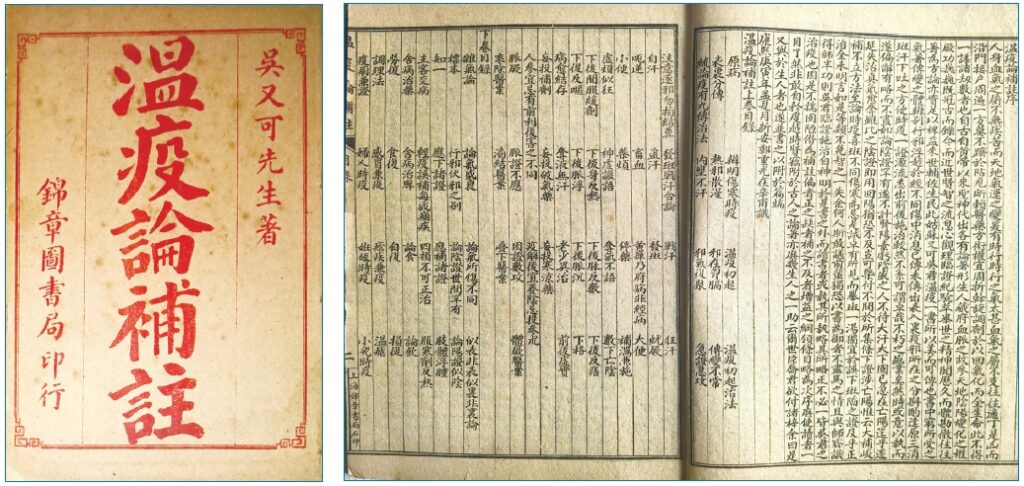

一場瘟疫成就不朽的醫藥名著《瘟疫論》與《瘟疫論補注》

在歷史上明末的「小冰河期」(1368-1644年),是中國歷史上最黑暗的時期之一。水災、旱災、雹災、蝗災、地震、風災、霜雪自然災害不斷交替發生高達1101次,其中也包括「鼠異」,使全國各地的糧食普遍欠收。大明王朝的腐敗也深入骨髓、積重難返。在天災與人禍的互相作用下,一場歷史大悲劇就此上演。

《明季北略》的記載,明朝末年各種奇特的災害層出不窮。從萬曆四十五年起,明朝的經濟中心江南地區開始發生了「鼠異」,老鼠們成千上萬的聚集在一起渡江而南,成片地糟蹋稻苗;天啟三年,應天府發生了大地震,常州、鎮江、揚州等地都被波及;同年陝西地區的山村也出現了成群的大老鼠,它們肆意偷吃穀豆,一有人驅逐,就飛快逃走。有人抓到這種老鼠後,切開了它們的肚子,發現裡面含有黍、粟、豆等糧食,幾乎有三斤重,可見去為害之甚。當時全國各地都飽受自然災害的折磨,江北地區乾旱異常,江南地區則洪澇氾濫。然而,大明王朝的統治階級此時還忙於內鬥,他們剛經歷完國本之爭,又捲入東林黨與閹黨的互相傾軋之中。魏忠賢把持朝政後,不是忙著救災救荒,而是在各地建立生祠、歌頌功德。崇禎皇帝登基時,全國性的災荒已經釀成了。六年後,山西地區爆發了鼠疫,波及其他各省,造成大量的病患。十四年傳入京師後,大街小巷盡是屍骨,更是慘不忍睹。《明季北略》說:「夏秋之交,疫鬁大作,萬民凋瘵,兼之凶荒相繼,殯殮為艱,枯骸暴露,幾遍郊野。」

吳又可(1582年-1652年),名有性,號澹齋,江蘇吳縣人,明末清初著名傳染病學家,中醫溫疫學派創始人,是明末瘟疫災難的見證人。

《瘟疫論》就在這特定背景下,填補了《傷寒雜病論》以後的空白,這本書就是《瘟疫論》。

在吳又可自敘中就說:「崇禎辛巳,疫氣流行,山東、浙省、南北兩直,感者尤多,至五月益甚,或至闔門傳染。」

「始發之際,時師誤以為傷寒法治之,未嘗見其不殆也。或病家誤聽七日當之愈,不爾,十四日必瘳,因而失治。」

在世界歷史上,此期間歐洲也爆發鼠疫,在法國的馬賽也誕生了一位偉大的人物尼古拉斯·羅澤。

在文獻中提出了「人只要能夠法於陰陽,和於術數,飲食有制,起居有常,身體自然能夠調節,得享天年」。故曰:「聖人不治已病,治未病,不治已亂,治未亂」。如果人不能順應自然,而是逆了春風、夏暑、秋濕、冬寒四節之氣,那麼體內的陽氣就不能正常運轉,無法抵禦外邪的侵犯,造成疾病。

在張仲景文獻中也提出了,觸冒了冬時的嚴寒而生病,才被稱為「傷寒」。後人依循此論,認為患病者必然是作息不規律、或者衣食失調才犯了病。沒有意識到,即使是健康的人,就算保持自己的正常生活規律,也難以逃脫疾病的侵襲,因為在傷寒之外還有著一種傳染性的疾病,叫作瘟疫。

作者:中國貴州肖連宇 MAB&RP博士名銜 《香港文藝》簽約攝影家 香港文學藝術研究院研究員 教授 獲2025年第四屆國際影藝聯盟 IFIA」典藏.相機」卓越藝術家稱號2024年國家「金絲路」卓越藝術家(民俗非遺)稱號 2021年全球(華人)金牌攝影師法國2019坎城國際攝影節金像獎得主 古玩鑒別專家 中醫藥世